Negli ultimi anni la psicologia clinica e le neuroscienze hanno iniziato a riconoscere con sempre maggiore chiarezza che il trauma non appartiene soltanto a chi lo ha vissuto in prima persona. Le ferite dell’anima, quando non vengono elaborate, tendono a superare i confini della singola persona per imprimersi nelle generazioni successive, lasciando segni sottili ma persistenti nel corpo e nella psiche dei discendenti. Un fenomeno ad oggi, noto come trauma transgenerazionale, rappresenta una delle frontiere più affascinanti e delicate della ricerca contemporanea. Se tradizionalmente il trauma era considerato una frattura interiore circoscritta, oggi sappiamo che costituisce un’eredità silenziosa, che si trasmette attraverso narrazioni interrotte, relazioni familiari segnate da angoscia e, come dimostrano recenti studi, persino attraverso meccanismi biologici di tipo epigenetico.

Il trauma si eredita

La letteratura scientifica più recente conferma che esperienze di violenza collettiva, persecuzioni o guerre non solo generano sofferenza nei sopravvissuti, ma continuano a esercitare i loro effetti su figli e nipoti, creando in tal senso una catena. Ricerche condotte su famiglie di sopravvissuti all’Olocausto hanno già da tempo evidenziato livelli più elevati di ansia, depressione e sintomi post-traumatici nei discendenti. Più recentemente, uno studio pubblicato su Scientific Reports nel 2025 ha dimostrato come in famiglie siriane colpite da eventi drammatici negli anni Ottanta si osservino alterazioni nella metilazione del DNA non solo nelle madri, ma anche nei figli e nei nipoti, indicando che il trauma può lasciare una traccia biologica trasmissibile. Parallelamente, una revisione sistematica apparsa nello stesso anno ha raccolto evidenze di alterazioni nel sistema neuroendocrino di regolazione dello stress nei discendenti di vittime di traumi collettivi, sottolineando che le conseguenze possono manifestarsi sotto forma di disregolazione ormonale, ipersensibilità agli stimoli e difficoltà emotive. Il dato forse più sorprendente riguarda i meccanismi attraverso cui ciò avviene. Studi di epigenetica condotti da Yehuda, Daskalakis e collaboratori hanno mostrato come il trauma possa modificare l’espressione di alcuni geni attraverso processi quali la metilazione del DNA, che comporta l'aggiunta di un gruppo metile a una base di citosina nel DNA o la regolazione tramite microRNA, ovvero molecole che si legano all’RNA ed aiutano a mantenere l’equilibrio nelle cellule e a regolare processi fondamentali come la crescita, lo sviluppo e la risposta alle malattie. Tali modifiche non alterano il codice genetico in sé, ma il modo in cui esso si esprime, incidendo sulla capacità dell’organismo di rispondere allo stress. È come se il trauma scrivesse un’annotazione a margine del genoma, che non scompare con il tempo ma si consegna e tramanda, in parte, anche alle generazioni successive. Questo non significa che l’eredità traumatica sia una condanna irrevocabile: le stesse ricerche mostrano che fattori ambientali positivi, esperienze relazionali di sostegno e percorsi terapeutici possono modulare queste tracce, favorendo la resilienza e attenuando gli effetti transgenerazionali.

La ferita come apertura

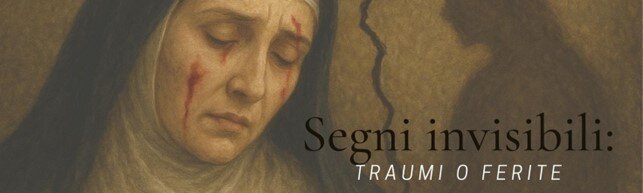

Se la psicologia contemporanea descrive il trauma come una ferita che, non elaborata, rischia di imprigionare l’individuo nella ripetizione dolorosa del passato, la tradizione spirituale offre un linguaggio che, pur differente, risuona in profondità con questa esperienza. In entrambi i casi si parla di una lacerazione interiore che non si limita al livello della coscienza, ma investe l’intero essere, segnando la memoria, l’affettività e la relazione con l’altro. Santa Teresa d’Avila, con la sua straordinaria capacità di introspezione, ha saputo dare voce a questa dinamica attraverso la categoria della ferita dell’anima. La trasverberazione, simbolicamente descritta come il cuore trapassato dal dardo angelico, non rappresenta una semplice immagine estatica, ma il punto in cui la sofferenza si intreccia con la possibilità della trasformazione. La ferita, per Teresa, non è solo un dolore da sopportare, ma un varco: essa apre a un incontro radicale con Dio, capace di rifondare l’identità stessa dell’anima. Questa prospettiva si inserisce nel cammino del Castello interiore, dove il percorso spirituale è narrato come un progressivo attraversamento di stanze che conducono verso il centro, là dove dimora la Presenza divina. Proprio le ferite, riconosciute attraverso la conoscenza di sé, diventano le soglie necessarie per avanzare. Ciò che in termini clinici viene descritto come l’elaborazione del trauma, con il suo potere di integrare il passato e renderlo narrabile, trova un’eco sorprendente nella visione teresiana: non si cresce eludendo le proprie ferite, ma entrando in esse, lasciandole diventare luoghi di rivelazione e di relazione.

La psicologia sottolinea oggi come la resilienza non coincida con l’assenza di dolore, ma con la capacità di trasformarlo in risorsa, attraverso processi di simbolizzazione, relazioni riparative e nuove modalità di significare l’esperienza. Analogamente, Teresa mostra come la ferita dell’anima, se consegnata all’incontro con Dio, smetta di essere solo un peso da portare e diventi il punto stesso da cui l’essere umano si apre all’amore, si lascia trasformare e raggiunge una nuova pienezza. In questa convergenza, ciò che per la scienza è trauma e per la mistica è trasverberazione, appare come due linguaggi diversi che indicano lo stesso nucleo: la ferita non è semplicemente un segno di distruzione, ma una soglia che, se attraversata, può condurre a una trasformazione radicale. In entrambi i registri, essa è al tempo stesso memoria del dolore e possibilità di rinascita.

Conclusione

Accostare le due prospettive, quella psicologica contemporanea e quella mistica di Teresa d’Avila, significa riconoscere che l’essere umano porta dentro di sé ferite profonde, a volte trasmesse come eredità invisibile, altre volte vissute come esperienza spirituale radicale. La scienza mostra come i traumi possano incidere non solo sulla vita di chi li subisce, ma anche su quella dei discendenti, e come tali ferite possano essere elaborate, narrate e trasformate in percorsi di resilienza. La mistica teresiana, con il suo linguaggio evocativo, ricorda che il dolore non è solo distruzione, ma può diventare luogo di incontro con una dimensione di senso che supera la semplice sopravvivenza. In un’epoca segnata da conflitti, migrazioni forzate e crisi collettive, e da un’analfabetizzazione emotiva, questa doppia prospettiva appare preziosa. La psicologia ci aiuta a riconoscere e curare le ferite del trauma, mentre la spiritualità ci invita a non dimenticare che, anche nelle lacerazioni più profonde, può nascondersi una possibilità di trasformazione. Le ferite invisibili, siano esse eredità traumatica o ferite spirituali (spesso anch’esse frutto di un’eredità), ci parlano della vulnerabilità costitutiva dell’essere umano, ma anche della sua straordinaria capacità di rinascere dal dolore.

Dott.ssa Giovanna Signore

Bibliografia

Daskalakis, N. P., Ratanatharathorn, A., & Yehuda, R. (2024). Epigenetic mechanisms in posttraumatic stress disorder: From animal models to human data. Frontiers in Psychiatry, 15, 119–134.

Scientific Reports. (2025). Stress and trauma can change DNA — and the DNA of descendants. Springer Nature.

Teresa di Gesù (Santa Teresa d’Avila). (1565/2008). Libro della vita. Ed. critica a cura di T. Alvarez. Milano: Paoline.

Yehuda, R., Bierer, L. M., & Daskalakis, N. P. (2023). Epigenetic biomarkers of intergenerational trauma. Biological Psychiatry, 93(2), 112–120.

Yehuda, R., Daskalakis, N. P., Lehrner, A., Desarnaud, F., Bader, H. N., Makotkine, I., ... & Meaney, M. J. (2016). Influences of maternal and paternal PTSD on epigenetic regulation of the glucocorticoid receptor gene in Holocaust survivor offspring. American Journal of Psychiatry, 173(8), 856–864.

Teresa di Gesù (Santa Teresa d’Avila). (2006). Il castello interiore (Trad. it. a cura di E. Ancilli). Milano: Edizioni Paoline. (Opera originale pubblicata nel 1577)